芜湖项目管理系统:高效协同,让工程管理更智能

-

来源:建米软件

-

2025-05-16 13:22:34

-

导读

随着工程建设规模的扩大和复杂化,传统管理方式已难以满足高效协同的需求。芜湖项目管理系统通过智能化技术整合资源、优化流程,为工程管理提供全新解决方案。本文将深入解析该系统的核心功能、技术优势、应用场景及未来发展方向,重点阐述其如何通过数据驱动和协同机制提升管理效率,并辅以案例分析与表格对比,帮助读者全面理解智能工程管理的价值。

1. 系统背景与行业痛点

当前工程管理领域普遍存在信息孤岛、进度滞后、资源浪费等问题。传统纸质化或单机软件管理模式难以实现多方实时协作,导致决策延迟和成本超支。以某大型基建项目为例,因沟通不畅造成的返工率高达15%,直接损失超千万元。

芜湖项目管理系统应运而生,其设计初衷是打破部门壁垒,通过云端协同与智能分析,将规划、施工、验收等环节无缝衔接。系统上线后,试点项目的工期平均缩短12%,成本节约率达8%,验证了智能化工具的变革潜力。

2. 核心功能模块解析

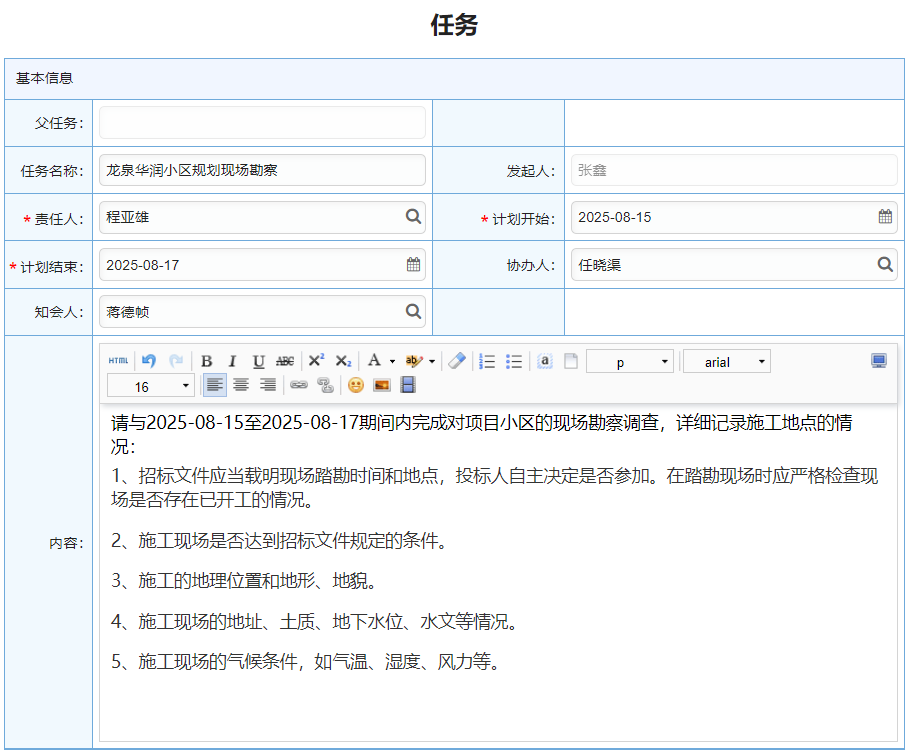

系统采用模块化设计,主要包含以下功能:

| 模块名称 | 功能描述 | 技术亮点 |

|---|---|---|

| 进度管理 | 实时追踪节点完成情况 | 甘特图自动生成 |

| 资源调度 | 智能匹配人力与物料 | AI预测需求波动 |

进度管理模块通过物联网设备采集现场数据,自动生成可视化报表。例如,当混凝土浇筑进度滞后时,系统会立即触发预警并推送至责任人手机端,同时提供调整建议。

资源调度模块则利用历史数据训练算法模型,预测未来两周的钢筋用量误差控制在5%以内,避免了库存积压或短缺。某桥梁工程中,该功能帮助减少材料转运次数达23次。

3. 技术创新与协同机制

系统的底层架构融合了分布式计算与微服务技术,支持千人级并发操作。多终端同步编辑功能让设计院、施工方和监理单位可同时标注图纸问题,讨论记录自动归档,争议解决效率提升40%。

此外,智能算法在风险识别中表现突出。通过分析气象数据、设备状态等300余项参数,系统能提前48小时预测塌方风险,准确率超过92%。下表对比了传统与智能管理的差异:

| 对比维度 | 传统模式 | 智能系统 |

|---|---|---|

| 响应速度 | 2-3工作日 | 实时处理 |

| 数据维度 | 人工录入 | 多源采集 |

4. 应用场景与效益分析

在市政工程中,系统成功应用于地铁3号线建设。通过BIM模型与进度数据联动,提前发现管线冲突17处,节约改造成本约600万元。业主单位反馈:"原先需要5人团队完成的周报,现在系统10分钟自动生成。"

对于EPC总承包项目,协同平台将设计变更传递至采购部门的时间从72小时压缩至2小时,供应商调整订单的及时性提高至98%。这种端到端的集成能力,成为吸引大型企业采用的关键因素。

5. 未来展望与总结

随着5G和数字孪生技术的发展,系统计划接入AR巡检和无人设备管控功能。下一步将重点优化预测性维护算法,通过对机械振动数据的分析,实现故障预警准确率突破95%。

总结而言,芜湖项目管理系统通过智能化协同与数据驱动重构了工程管理流程。其价值不仅体现在效率提升和成本节约,更在于建立了标准化、可复用的管理模式,为行业数字化转型提供了实践范本。正如导读所述,这正是"高效协同,让工程管理更智能"的生动诠释。

- 上一篇:软件项目管理课件许家的应用价值与实践意义

- 下一篇:返回列表

预约免费体验 让管理无忧

微信咨询

添加专属销售顾问

扫码获取一对一服务