【变革工程界】运用巨大工程管理系统:提升项目效率的关键利器

-

来源:建米软件

-

2025-05-13 23:16:52

-

1. 工程管理系统的现状与挑战

当前,工程行业面临多重挑战,包括项目周期延长、成本超支、资源分配不均等问题。传统管理方式依赖人工协调和纸质文档,效率低下且易出错。据统计,约67%的工程项目因信息滞后导致决策失误,而45%的延期问题源于协同工具缺失。在此背景下,引入智能化管理系统成为行业转型的必然选择。

2. 智能化系统的核心功能解析

现代工程管理系统通过集成物联网、大数据和人工智能技术,实现全流程数字化管控。其核心功能包括实时进度追踪、资源动态调配、风险预警和跨团队协作。例如,通过传感器采集现场数据,系统可自动生成施工报告,将人工审核时间缩短80%。以下表格对比了传统与智能化管理的差异:

| 对比维度 | 传统管理 | 智能系统 |

|---|---|---|

| 数据更新频率 | 按日/周 | 实时 |

| 风险响应速度 | 滞后3-5天 | 即时预警 |

| 跨部门协作 | 依赖会议沟通 | 云端共享 |

3. 效率提升的关键技术路径

为实现项目效率的质变,系统需聚焦三大技术路径:一是基于BIM的3D建模,实现设计施工一体化;二是通过算法优化资源调度,降低闲置率;三是利用区块链确保数据不可篡改。某桥梁工程案例显示,采用上述技术后,材料浪费减少22%,工期压缩17%。

4. 实施落地的阶段性策略

企业需分四步推进系统应用:首先完成业务流程标准化,其次搭建数据中台,接着开展全员培训,最后持续迭代优化。下表列举了各阶段的核心目标与产出:

| 阶段 | 目标 | 关键产出 |

|---|---|---|

| 1-3个月 | 流程梳理 | 标准化操作手册 |

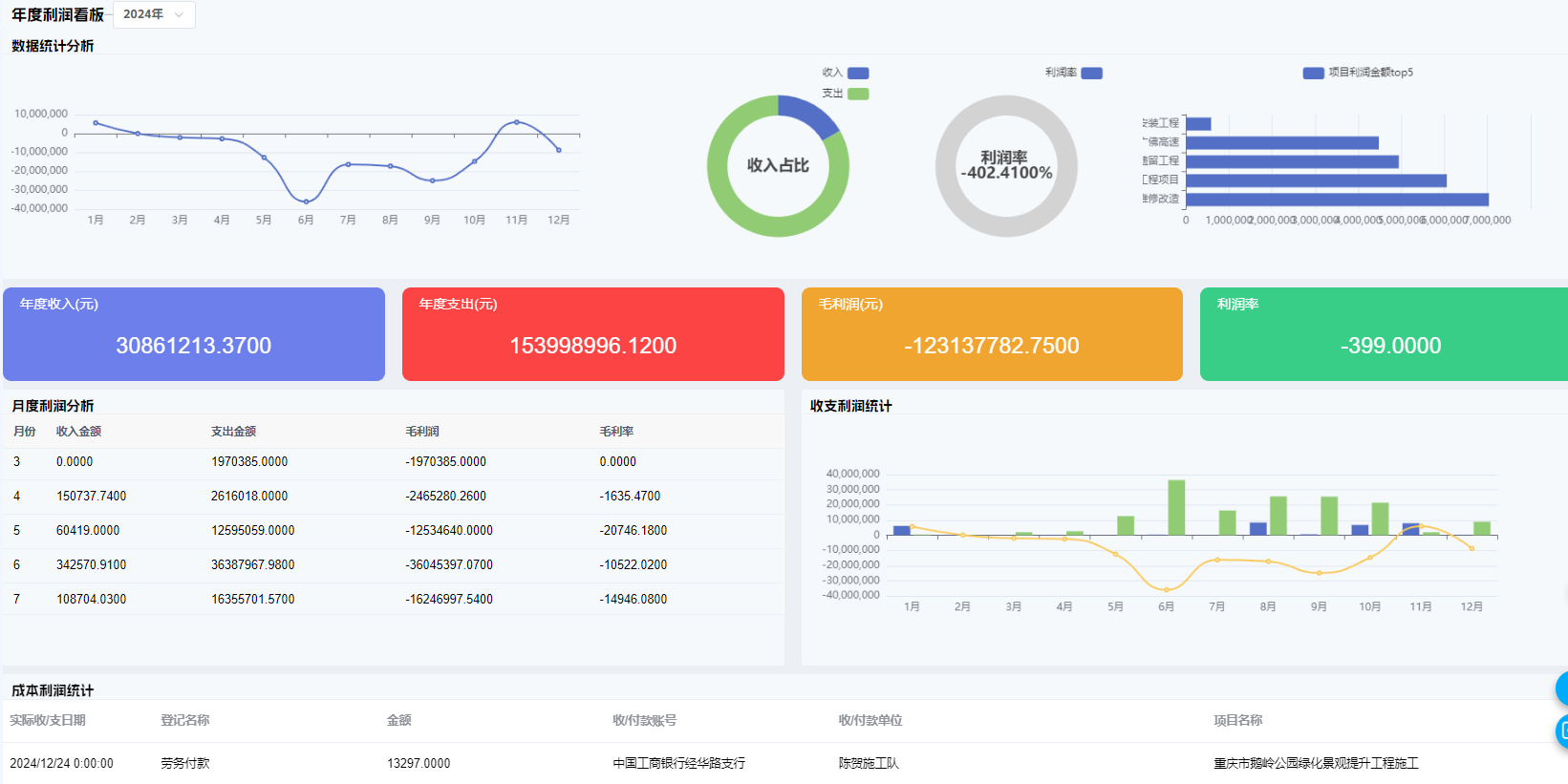

| 4-6个月 | 系统部署 | 数据可视化看板 |

| 7-12个月 | 全面应用 | ROI分析报告 |

企业老板及管理层关心的常见问题:

A、如何量化系统投入的回报率?

回报率测算需结合显性与隐性收益。显性层面,可通过缩短工期节约的人工成本(通常占项目总成本15%-20%)、减少材料浪费(约8%-12%)直接计算;隐性收益则包括降低法律纠纷风险(合同违约率下降30%以上)、提升客户满意度(复购率增加25%)。建议企业建立3年动态评估模型,首年重点考察流程优化效果,次年关注市场竞争力提升。

B、中小型企业如何控制实施风险?

中小企业可采用“轻量级”部署策略:优先选择模块化系统,仅上线核心功能(如进度管理和合同管理);通过政府补贴或联合采购降低硬件成本;分阶段验证效果后再扩展。例如,某地产业园为入驻企业提供50%的数字化改造补贴,使中小企业的试错成本降低60%。同时建议组建内部数字化小组,由管理层直接督导以确保执行力。

- 上一篇:高效管理炼化工程项目,平台让你轻松应对挑战

- 下一篇:返回列表

预约免费体验 让管理无忧

微信咨询

添加专属销售顾问

扫码获取一对一服务